弊社事務所で住宅空調講座の開催

今回は講座のお話です。

地味です。でも大切な事です。

高性能住宅を突き詰めていくと水蒸気のコントロールというのが快適性や住宅耐久性に大きく影響してくるのがより実感してくる。

実生活の一例で言うと、冬の乾燥した空気をどこまで過湿したら快適になり、その為には一日何ℓの水を過湿する必要があるか。そのためにはどういった加湿器が必要か。という感じです。

(当事務所では具体的数値に基づいて、そういった事もアドバイスしています)

また、除湿に関しては高性能化する程難しくなってくるというジレンマも発生してくる。

設備機器でそれを解消する事もできるけど、なるべく機器の負荷を減らしてより効率的に除湿できるようにしたい。

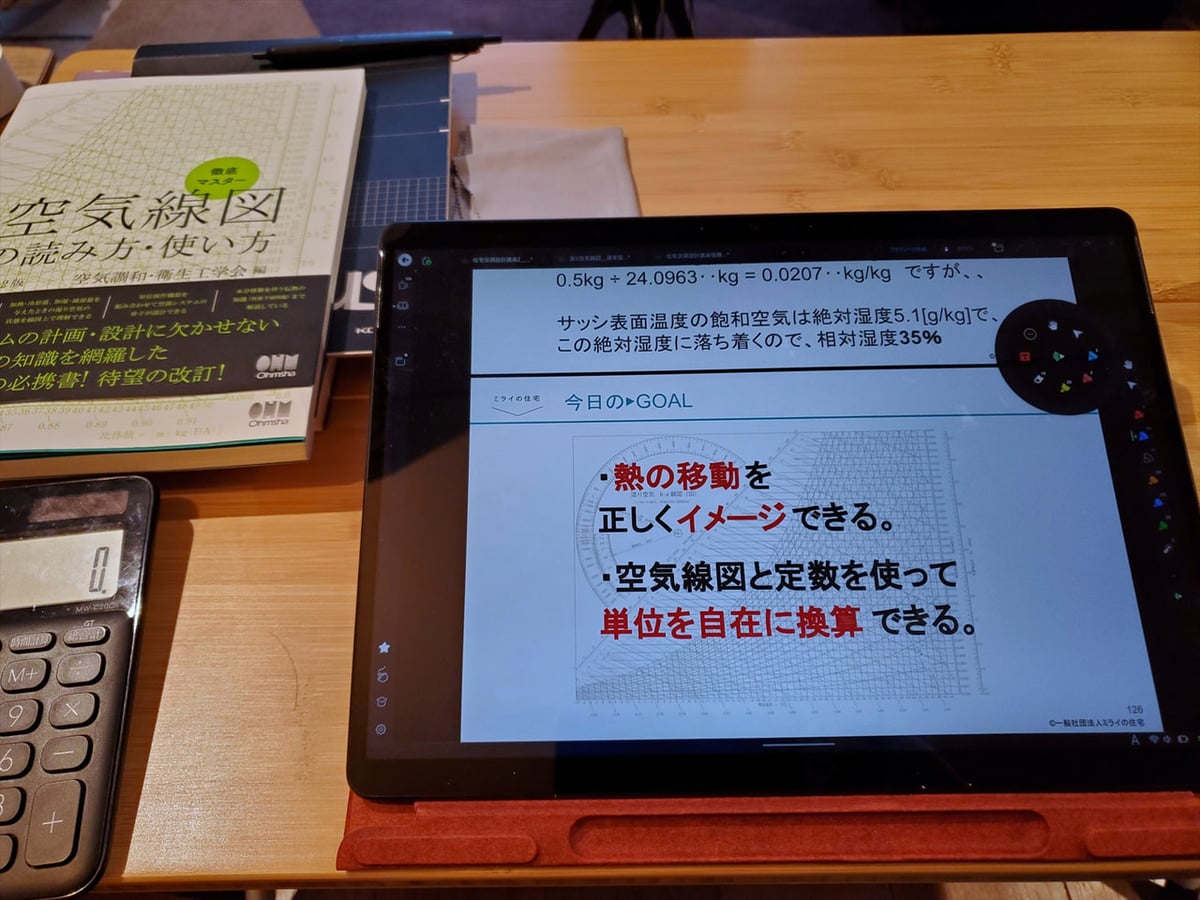

という訳で復習と新しい知識を得ようと思いたったわけですが、なるべく実務的な知識を蓄えたいという事もあり、岐阜のスーパー工務店 凰建設の森さんが主宰するミライの住宅の住宅空調講座を受講しました。

この講座は半年かけて各地域にて開催される実務的な講座です。

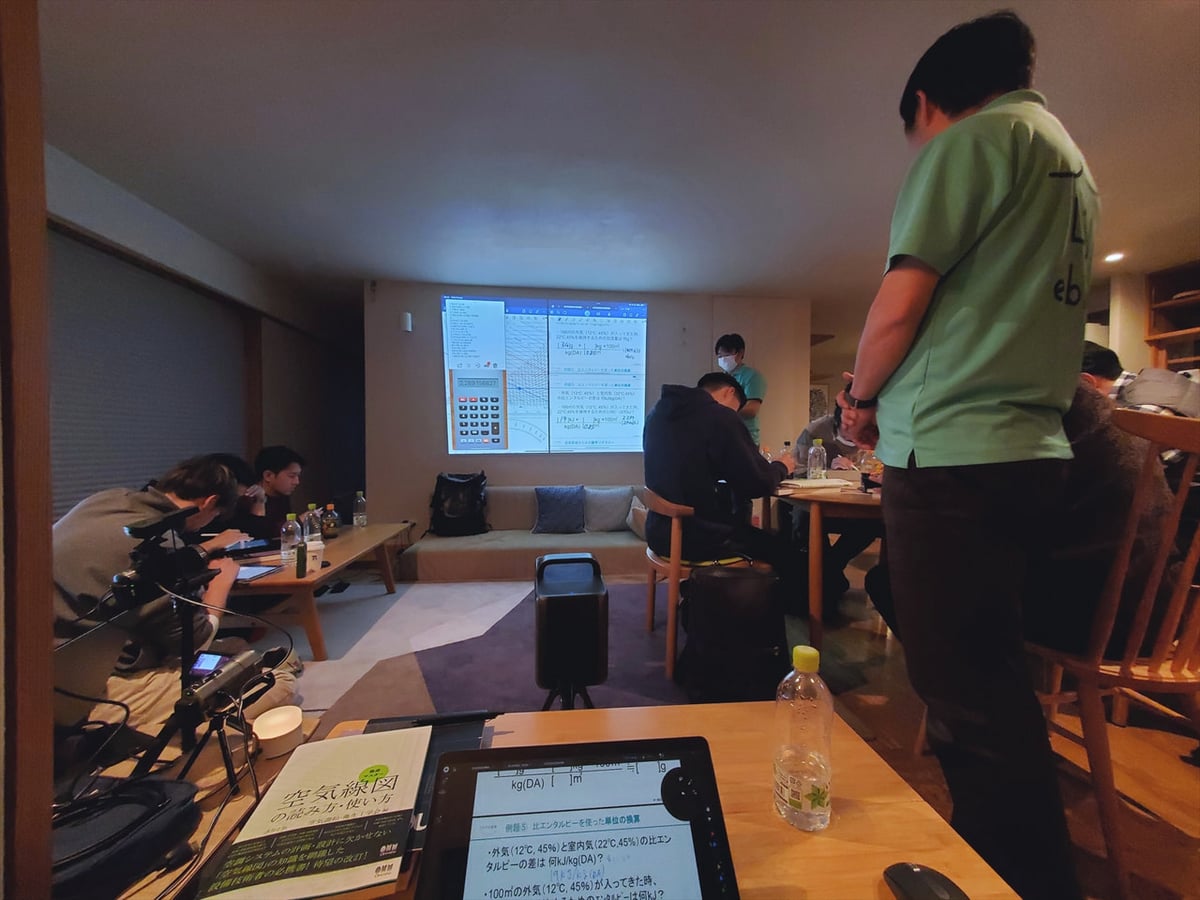

今回は第二回講座ということで弊社事務所(兼自邸)にて実施することになりました。

リビングにダイニングテーブル等配置して、ちょっと無理やりですが何とか皆さんを詰め込みました。

この日は雨天で外気温が5℃程度でしたが、大人11人分の発熱もあるので、エアコン停止して1・2階の窓を少し開けて換気してます。(高断熱あるあるですが、冬に子供の友達が10人とか大人数集まるときはアエコン止めても割と室温キープできます)

僕も講師的な立場で話すことも多いので良く思うのですが、こういった講義では質問がなかなか出ないのが日本人的な感じです。

が、皆さんコストを払って参加しているし、今回は関西圏の方が多いのもあってか講義の途中でも質問が飛び交い 皆さんの熱量を感じるとても有意義な時間でした。

まだ2回目なので基礎的座学メインですが、森さんや講師の林さんは実測する事に重点を置いています。

今回も、窓を閉め切り 換気や空調も停止した状態で、室内の空気の流れを可視化して、廊下や吹き抜けの気流がどのように分布しているかを確認しました。

こういった理屈を理解していると、エアパスファン(もっと身近なところで言えばサーキュレーター等)をどこにどの向きで配置すると効果があるのか、またはどこに設置すると逆に気流を阻害するのかが理解できます。

僕が常々言っていることでもありますが、この講座を受けて良かったで終わらず、実務においてアウトプットして、施主に還元していきたいと思っています。

まだ、二回目ですが三回目以降も楽しみな講座です。